我们这一生,好像从未停止过“学习”。从小学、中学到大学;从考证、考研到职场培训;学习似乎是我们的常态。

可有多少次,你熬夜刷题,却第二天什么都记不住?

有多少次,你买了昂贵的网课,却看了两节就放弃?

问题不在于“不够努力”,而在于:我们从来没学过如何正确学习。

《如何成为一个会学习的人》这本书告诉我们:学习不是拼命硬啃,而是一种可以习得的能力。只要方法对了,学习不但能变轻松,还能变得停不下来。

一、学习的核心,不是努力,而是“投入”

真正的高效学习,并不是“用功”,而是进入心流状态。

在心流里,你会全身心沉浸,不知不觉时间就过去了,还觉得意犹未尽。

那为什么我们常常“学不进去”?

因为缺乏紧迫感——“不学也不会死”。要打破这种状态,可以从三个方面入手:

- 获得成就感:给自己设定小目标,并能立刻看到成果。比如“写完这页笔记打个✔”。

- 保持好奇心:像孩子一样不停发问,学习不再是任务,而是探索。

- 先行动后动力:动力不是等来的,而是开始后才会出现。告诉自己“先学1分钟”,往往就能坚持下去。

📌 案例1:考研党小林

小林每天给自己定目标:“今天先做完两道真题”,完成后立刻在便利贴上打✔。

原本对考研的恐惧,慢慢变成“打卡”的乐趣。3个月下来,他发现自己不仅坚持了,还能每天主动提前开工。

二、牢牢记住的“三板斧”

很多人抱怨:“学了就忘。”其实不是记忆力差,而是方法不对。

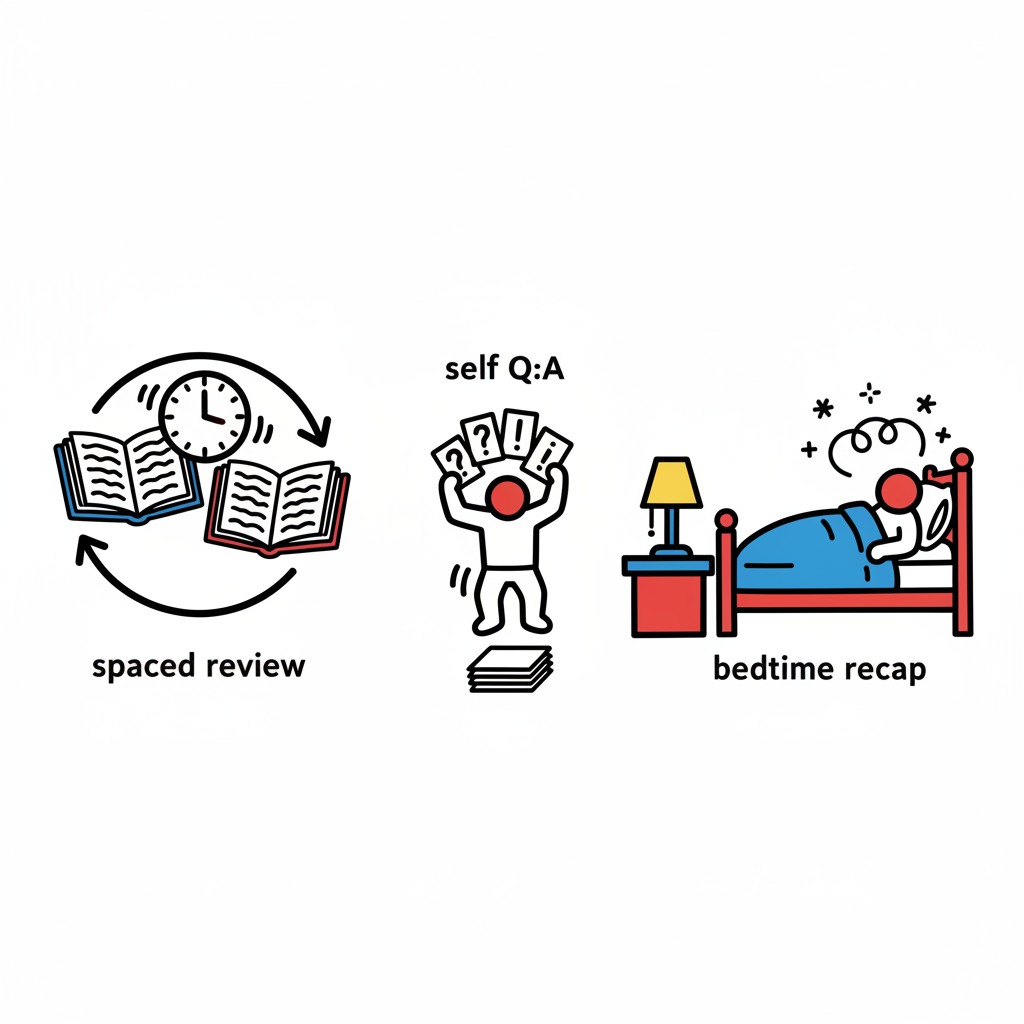

回顾学习法

- 每学习 1-2 页 → 停下来用 1-5 分钟回顾。

- 每几个小节 → 做一次总结。

- 每天结束 → 总体复盘。

这是用“三级回顾”对抗遗忘曲线,让大脑反复加固。

自问自答法

把学习内容改成问答题:先读问题,停顿 3 秒,再读答案;录下来,反复听并自己回答。

这种方法同时激活输入与输出,远比死记硬背有效。睡前检查法

用一张 A4 纸写下当天的要点,睡前快速翻看一遍。

不必死记,只需提醒大脑“我学过这些”。睡眠时,大脑会自动整理记忆。

👉 这“三板斧”,能让你“学得快、记得牢、不怕忘”。

三、让学习停不下来的“小技巧”

学习过程中,最怕的不是“难”,而是“枯燥”。这里有一些实用小技巧:

- 困了怎么办? 站起来走走,或者改成用白板写字,调动身体来唤醒大脑。

- 没动力怎么办? 给自己设置奖励机制,完成一小节内容后播放一段喜欢的音乐。

- 记不住怎么办? 用“反复诵读法”:大声读 → 捂耳朵读 → 闭眼读。不同感官刺激,能让记忆更深刻。

- 逻辑差怎么办? 尝试“立场转换法”,为一个观点找反方论据,哪怕强行抬杠,也能锻炼思维。

- 学不进去怎么办? 难点可以先跳过,或者回到前一步。很多时候“卡住”正是突破的前兆。

四、克服学习的三大障碍

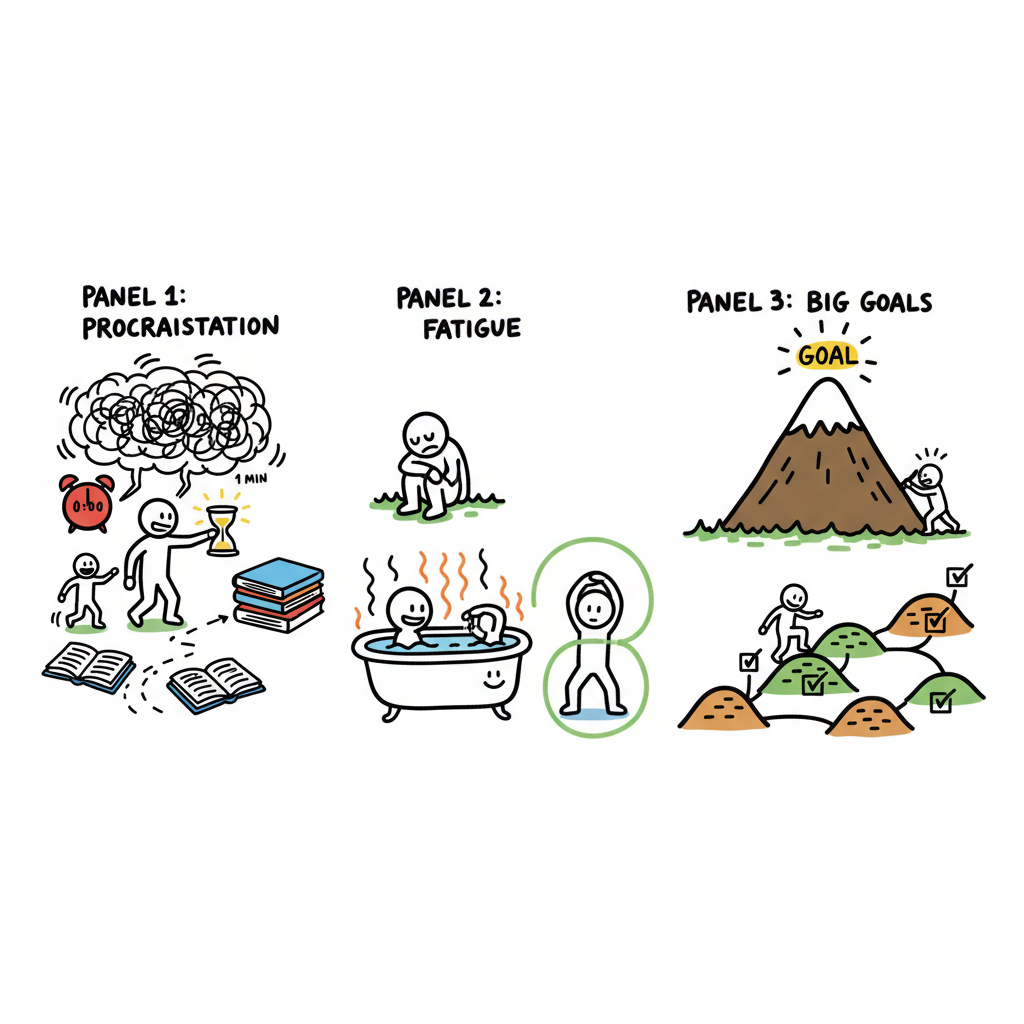

拖延与懒散

不要追求完美,告诉自己“先学一分钟”。一旦开始,惯性会推着你前进。困倦与疲劳

- 深呼吸增加供氧

- 睡前泡个 40℃ 的热水澡

- 轻微伸展运动

- 早餐选择低 GI 食物(燕麦、豆类),避免血糖大起大落

目标过大

没完成 100 个单词,只完成了 70 个,也要庆祝。学习是长跑,坚持本身就是胜利。

📌 案例2:职场人小张学英语

小张给自己定了“每天背 50 个单词”的目标,但很快发现难以坚持。后来他调整目标:“每天 15 个单词,完成就奖励自己一杯咖啡。”

结果不仅坚持了,还逐渐把每天学习当成一种放松仪式。

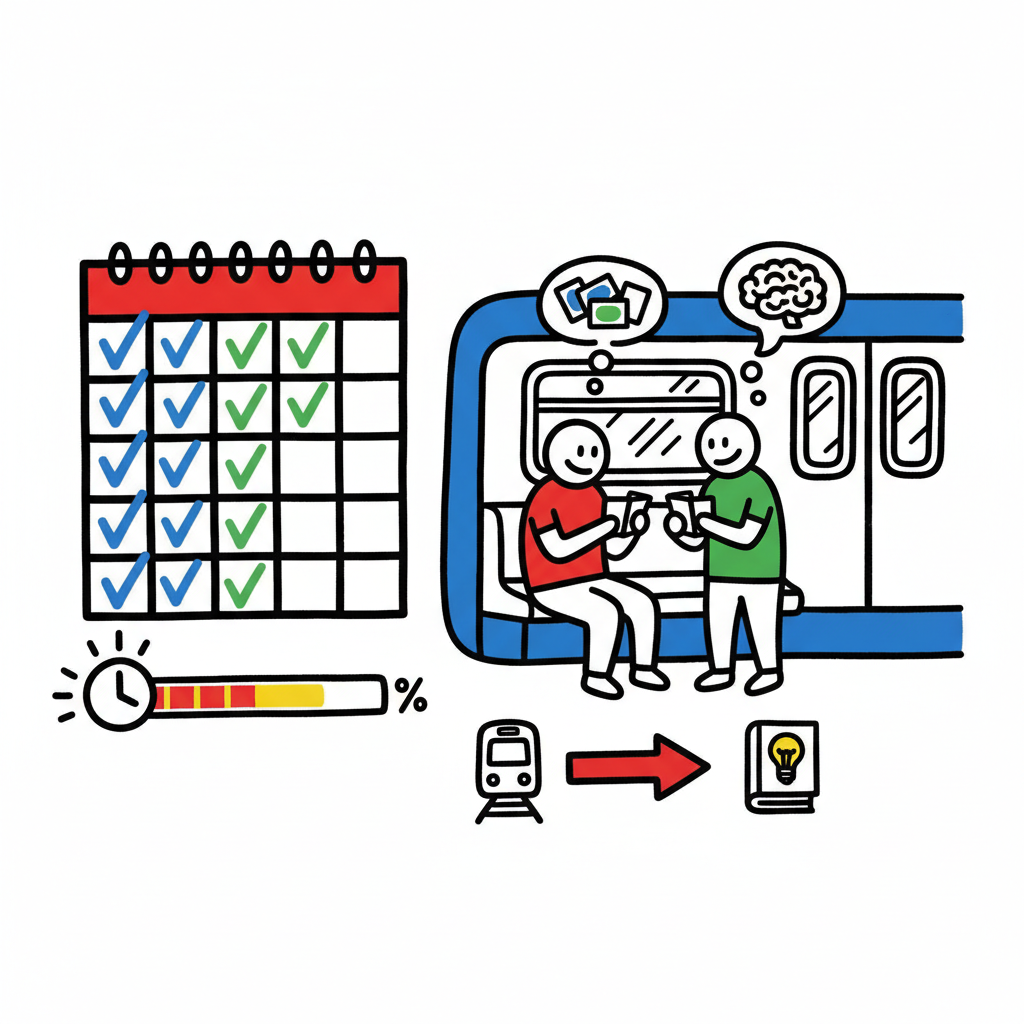

五、如何让学习成为习惯?

- 快速反馈:学习成果要能立刻看见,哪怕是一个小✔。

- 可控性:把大任务拆成小任务,保证“我能做到”。

- 习惯捆绑:把学习和生活动作结合,比如“等地铁时必须背两个单词”。

- 学习储蓄:记录每天学习时长,像存钱一样积累。当看到“我已经存下 3000 分钟”时,成就感会反过来激励你。

👉 短期靠激情,长期靠系统。

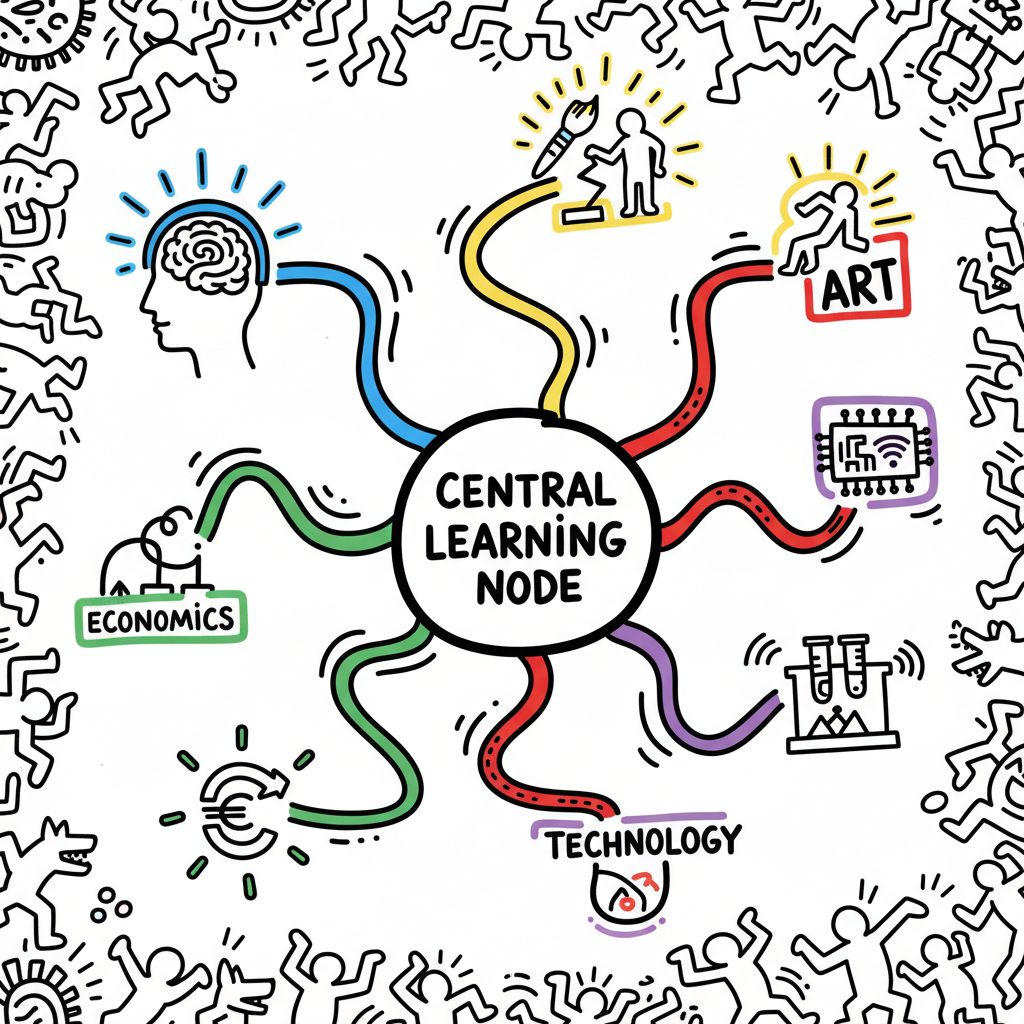

六、进阶:跨学科思维

真正会学习的人,不是机械地背知识,而是把不同领域的知识串联起来,形成知识网络。

- 遇到问题,多问“为什么”。

- 尝试用不同学科角度去分析,比如用心理学解释“拖延”,用经济学解释“选择困难”。

- 主动把知识点联系起来,形成自己的知识地图。

这种跨学科思维,才是学习的最高境界。

七、写在最后

学习不该是苦行,而是一场旅程。

即使你曾经中途放弃,也不要否定自己——哪怕只迈出过一步,你都比从未开始的人更有优势。

当你用对了方法,学习就会变得轻松、快乐、停不下来。那时候,你会发现:学习不是为了考试或工作,而是为了让自己不断升级。

你觉得自己最大的学习难点是什么?

是拖延?记不住?还是难以坚持?欢迎在评论区聊聊,说不定能找到你的“同行者”。